恋しいアジア!お腹もまんぷく美味しい食紀行

中国・海南島の「老爸茶」文化がおもしろい!シンガポールとの意外な関係は?

地元密着型の古くから営む喫茶店は近所の人たちの憩いの場です。コーヒーを飲みながら新聞を読んだり、仲間とのおしゃべりを楽しんだり、その喫茶店にいけば誰かしら知り合いがいたりすることもあります。

その様な光景は世界各国でも同じで、私はそんなローカルの雰囲気が好きで様々な喫茶店を訪れています。

※参考:シンガポールのレトロ喫茶店体験記

今回は、初めて中国・海南島を訪れ、喫茶文化を体験してきました。実はその文化にはシンガポールが関係しているようなのです。

いざ!海南島・文昌市へ

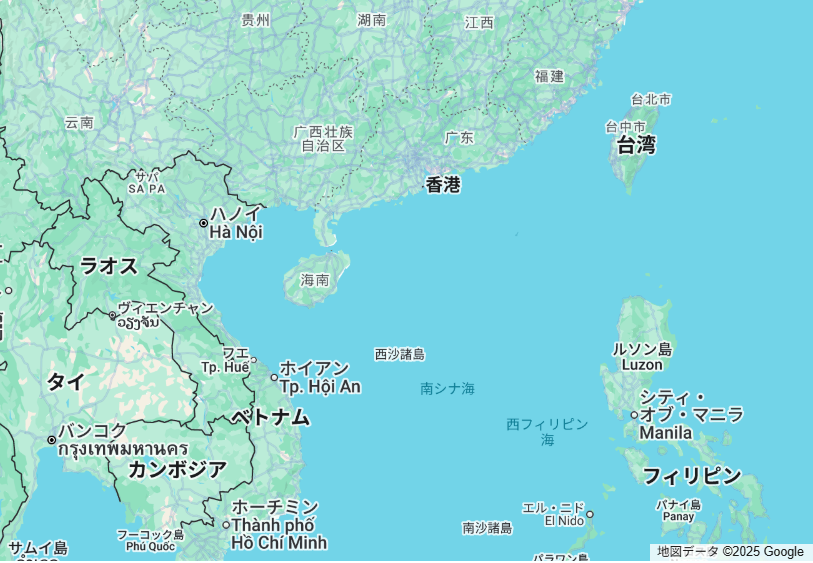

海南島初心者の私ですが、一般的にも海南島を知らない人が多いと思うので、まずは海南島の情報をお伝えしておきましょう。

中国の最南端にある海南島は海南省に属していて、1988年に広東省から分離して誕生しました。面積は九州の一回り小さい程度で、熱帯気候の温暖な気候から「東洋のハワイ」と呼ばれています。風光明媚な場所が多く、広大な森林公園がいくつもあり、地熱活動が活発なことから温泉リゾートも満喫できます。また、海岸線が続いていることからアクティビティも盛んです。特に南部にある省都の三亜市は大きなビーチリゾートがあり、様々なマリンスポーツが楽しめます。

もちろん、グルメもたくさん。島の4大名物は、「文昌鶏」、「和楽蟹」、「東山羊(ヤギ)」、「嘉積鴨(アヒル)」です。さらに、広大な土地で椰子の木栽培もされていて、ココナッツも名産です。ココナッツを餌にして生育されている生き物もいます。お茶の産地としても有名で、緑茶や紅茶など、お土産にぴったりな産物もありますよ。

東京からは、2025年3月に週1便の直行便が就航した海南航空で、成田空港から海口美蘭空港まで約5時間半の空の旅です。日本との時差は-1時間。移動の交通手段には、島をグルッと一周する中国の新幹線である中国高速鉄道が便利です。実際に私も空港からすぐの美蘭駅から文昌駅へと移動しました。30分ほどの短い乗車でしたが、新幹線は振動が少なく、静かで乗り心地がよかったです。

市内での移動の主な手段はバスとタクシーです。特にタクシーはアプリで簡単に呼ぶことができ、安価で利用できることから頻繁に使い、とても重宝しました。

一日4回「老爸茶」を楽しむ喫茶文化

訪れた文昌市は海南島の北東部にあり、長い歴史のある同省の三大集落のひとつとのことです。ヤシの木が生い茂るのどかな雰囲気があると思えば、ロケットの発射場もある魅力的な場所です。

私が実際に海南島で体験したかったことのひとつが「老爸茶(ラオバアチャ)」体験でした。直訳すれば「年配者のお茶、おじさんのお茶」という意味です。まさに古き良き喫茶文化で、地元の人たちの憩いの場となる光景が目に浮かぶほどです。地元の人たちは朝、昼、日中、夜と一日4回、老爸茶を楽しむとのことです。

訪れたのは、1980年創業の「码头老爸茶」です。この店は入ってすぐに軽食のパンやケーキが並ぶ棚とテーブル席。次に厨房兼料理の注文エリア。さらに奥には屋外テーブルが広がっています。すぐ目の前には清蘭大橋があり、青空が広がる景色の良いこの場所を一目で気に入りました。おや?上を見ると椰子の木から椰子の実が落ちても危なくないように、ネットが張り巡らされています。

店内には麺類や飯類、食事系料理がたくさんあり、点心が入ったたくさんの蒸篭からは湯気が立ち上っていました。元々は広東省だったこともあり、こちらの店に限らず、朝食に広東料理の点心を食べることは日常のことのようですね。

私もカニカマを使った練り物の点心、パンダンリーフというハーブで色付けしたパンダンパイ、甘いココナッツミルクティーを楽しみました。一緒にポットが置かれたのですが、実はこちらにはおかわり用のミルクティー(無糖ミルクティー)が入っていました。日本円で約240円という安さでゆっくりとミルクティーを楽しめるなんて、憩いの場ならではの提供ですね。

この店を知ったのはYouTubeに上げられていた中国のテレビ番組でした。この店を営む三代目の店主の話では、「その昔に、シンガポールやマレーシアといった東南アジアの国に渡った人たちは現地で喫茶店を営んでいた」というのです。実際にシンガポールから故郷へと戻った家族は、現地のノウハウを生かしてこの店を始めることとなります。

実際に19世紀後半には、海南島出身の華僑(中国籍の移住者)が東南アジア各国へと移住し、大使館のおかかえシェフ、飲食店や屋台を営んでいて、実際に喫茶店(現地での呼び名:コピティアム)を営んでいた一部の人たちが喫茶文化を海南島へと持ち帰り、喫茶文化が広まったといわれています。

実際に東京にも店舗があるカヤトースト専門店「ヤクンカヤトースト」は海南島出身者がシンガポールで事業を始めて大成功しているので、興味があったらぜひ訪れてみてください。

また、こちらは地元の人たちに大人気の店「旺溪中西茶店」です。“中西”というのは、「中国と西洋の融合」という意味です。こちらの店はさらに広く、料理を提供するカウンターも長く、すでに調理済みの料理が100種類ほど並んでいました。

実は、この店はテレビでもYouTubeでも人気の店で、若者を中心とした観光客も数多く訪れています。日本に限らず、レトロ喫茶店ブームが中国でも起こっていて、老爸茶もその対象となっているようです。

私が老爸茶で注目する食材のひとつにパンダンリーフがありました。先ほどの店でもパイに使用されていた緑色の香り付けや着色用のハーブのことです。こちらの店でも、ココナッツプリンや蒸し餅の色付けに使用されていました。実はこのハーブは東南アジアが原産で、お菓子はもちろん、ごはんを炊く時にも入れることがあります。これも、華僑が栽培を広めたといいます。こんなに多くのデザートに利用されているなんて驚きました。

進化する老爸茶があれば 消えゆく老爸茶も

ご紹介した2軒は、料理がたくさん提供された華やかな老爸茶店でしたが、“老爸茶”という名前はこの数十年に誕生した言葉で、元々は「茶店」や「茶館」などと呼ばれていました。

「文南老街」という文昌市の観光スポットになっている回廊式の建築物がある地域には地元の人たちが集まる文昌公園があり、その目の前に古くから親しまれている「公園茶店」があります。まさに“喫茶店”です。

テーブルと椅子を置いたシンプルな店舗で、コーヒーや紅茶などの飲み物を楽しむお店です。まさにここで、地元の人たちは飲み物を飲みながらおしゃべりを楽しむのですよね。公園の前の立地ということもあるでしょうか、朝から夜までお客さんが絶えませんでした。

実は、コーヒー豆も元々中国にはなく、東南アジアから種もしくは苗を持ち帰ったのでしょう。地元で栽培を始めたことからおいしいコーヒーが飲まれるようになったそうです。

実際にマレーシアから持ち帰り、現在はコーヒー豆の生産から販売まで行うコーヒー文化を紹介する施設「啡小咖·南洋迈号咖啡产业园区」でもコーヒーを飲んできました。これはリベリカ種のコーヒー豆で、日本ではなじみのない品種ですが、すっきりした味わいでおいしかったです。

私は、シンガポールで海南島にルーツをもつ海南チキンライスをはじめとするシンガポール風海南料理を食べてきましたが、逆にシンガポールをはじめとする東南アジアからも海南島へ様々な文化や食べ物が伝わっていたと知って、実際に食べたり、見たり、体験できたことが嬉しくて大興奮です。さらに個人的には、シンガポールの首相であるローレンス ウォン氏のルーツが文昌市にあるというのも興味深いなと。

体験したことはまだたくさんあるので、またの機会にご紹介させていただきます。

そして、皆さんもご興味があったら、ぜひ海南島へ行ってみてくださいね。

プロフィール

伊能すみ子

アジアンフードディレクター/1級フードアナリストアジア料理を得意とし、旅をしながら食の楽しさを探究。メディアを中心にアジア食品の提案、店舗リサーチ、食文化コラム執筆など幅広く活動。また、ごはん比較探求ユニット「アジアごはんズ」では、シンガポール担当として、東南アジア4カ国の食べ比べイベントを不定期で開催している。